Déjà une 20e…

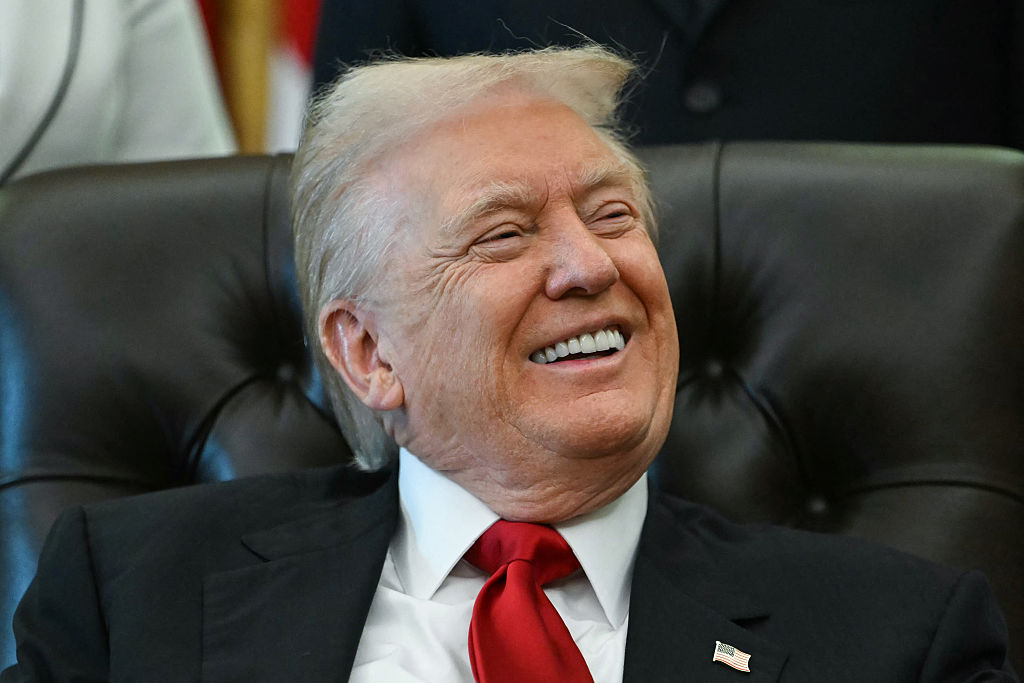

Donald Trump a ordonné pas moins de 20 bombardements au cours des trois derniers mois et a tué plus de 80 personnes depuis septembre. Il affirme que toutes ces personnes étaient de « dangereux narcoterroristes » qui menacent l'Amérique.

En réalité, il n'existe que peu ou pas de preuves de l'implication de la majorité des victimes aient été dans le crime organisé.

Trois mois de terreur

Les États-Unis ont commencé à lancer des frappes aériennes sur des navires vénézuéliens dans la mer des Caraïbes en septembre, sous couvert de lutte contre le narcoterrorisme.

Donald Trump, soutenu par Pete Hegseth, a présenté sa mission de lutte contre le trafic maritime de drogue en Amérique latine après la première frappe.

Cette première frappe a eu lieu le 2 septembre, lorsqu'un navire militaire américain a coulé une vedette de 39 pieds remplie d'une « quantité considérable de marchandises ».

Cette première frappe était l'une des plus légitimes, le navire provenant d'un centre de trafic connu, et de nombreuses sources soutenant les accusations des États-Unis selon lesquelles il s'agissait d'un navire criminel.

11 personnes ont été tuées lors de la première frappe, selon Trump, toutes membres du gang Tren de Aragua.

Au cours des six semaines suivantes, Trump a effectué quatre autres frappes, tuant 16 personnes.

De la drogue n'a été récupérée que lors d'une seule de ces frappes.

Le Venezuela a affirmé qu'au moins un des bateaux attaqués était un navire de pêche.

En outre, il a été confirmé qu'au moins deux des victimes étaient des citoyens colombiens n'ayant aucun lien avec le Venezuela ni avec ses groupes criminels organisés.

Quelle sera la prochaine étape?

Donald Trump aurait été informé par le secrétaire à la guerre Pete Hegseth des possibilités d'actions militaires au Venezuela.

Selon ABC, les actions possibles pourraient aller de l'inaction aux frappes aériennes sur les ports maritimes, les aéroports et les installations militaires. Selon des experts, Trump a également été informé d'une option spectaculaire (bien que moins probable): l'envoi d'une équipe de forces d'opérations spéciales pour appréhender ou tuer le président vénézuélien Nicolas Maduro et ses principaux conseillers.

Il s'agirait bien sûr d'un acte de guerre manifeste que, selon les experts, même Trump hésiterait à engager.

Toutefois, Pete Hegeth a clairement indiqué que les États-Unis n'avaient aucune envie d'arrêter leurs avancées contre le Venezuela.

La légalité de l'une ou l'autre des options envisagées par Trump est floue, certains législateurs affirmant que les États-Unis pourraient légalement forcer Maduro à quitter ses fonctions, tandis que d'autres affirment que les États-Unis n'ont pas le droit de mener des opérations militaires étrangères au Venezuela.

Les États-Unis ont récemment déployé l'USS Gerald Ford, le plus grand porte-avions du monde, juste au nord de la mer des Caraïbes. Outre le porte-avions, il y a maintenant 15 000 soldats américains en Amérique latine et 60 avions, dont des chasseurs F-18.

Sont-elles légales?

Les experts sont divisés sur la question de savoir si ces attaques sont légales ou non. D'une part, Donald Trump n'enfreint pas techniquement la loi américaine. En tant que président, il est désigné « commandant en chef » de l'armée, ce qui signifie qu'il a le pouvoir d'ordonner des attaques contre des cibles militaires.

Même si Donald Trump ne viole pas la loi nationale, il enfreint certainement le droit international.

Le professeur Luke Moffett de l'université Queen's de Belfast, expert en droits de l'homme, affirme que les attaques doivent être « raisonnables et nécessaires en cas de légitime défense lorsqu'il existe une menace immédiate de blessures graves ou de perte de vie pour les agents chargés de l'application de la loi », pour être considérées comme de la légitime défense. Il affirme que les attaques sont « illégales au regard du droit de la mer », car les navires se trouvaient dans les eaux internationales et ne constituaient pas une menace violente immédiate pour les États-Unis.

Le professeur Michael Becker du Trinity College de Dublin, un autre expert en droits de l'homme, affirme que les États-Unis « étirent le sens du terme [légitime défense] au-delà de son point de rupture » et que « qualifier tout le monde de terroriste ne fait pas de lui une cible légale et permet aux États d'éluder le droit international ».